第八部 唐剑南道西山地区与唐蕃交通

「天下通衢——中國歷代水陸交通全圖」(TXTQGIS,全稱為Thoroughfares under the Heaven: The Complete Maps of Water and Land Routes Throughout the Dynasties of China)。本網頁的前身為「明清水陸路程與文學」( Ming-Qing Routes and Literature, MQRLGIS ),2023年8月更名。

第八部是以杜甫詩與唐代劍南道為中心,貫穿唐朝與吐蕃之間的政治、軍事、交通,總總變相。研究範圍,從大範圍來說,北自青海湟水,東北到涇水,東到西安,南到長江瀘州,西到黃河源。小範圍來說北自青海湟源,南到大渡河,東到成都,西到康定。集中注意範圍於唐劍南道所屬的西山地區。對區內的山脈河流、交通驛路,都以加數字化整理;區內自唐迄清的歷史事跡、地名變遷,也都做了必要的處理。

相關的論文有三篇:

1《從天而視——以衛星視角論劍南西山八州定位與唐蕃百年得失》,北京:清華大學,《數字人文》2025年第2期

2《從衛星視角論杜甫劍南西山詩現地研究》(待刊於《杜甫研究學刊》

3《杜詩「斬木火井窮猿呼」現地研究——劍南道邛雅防衛與驛道之GIS數位平台》,請看第九部

《從天而視——以衛星視角論劍南西山八州定位與唐蕃百年得失》於2025年9月與本第八部同步推出,受限於一些關於地圖使用規定的現實問題,文中全部圖檔都取下來,改在本網站公開,讀者可以後面閱讀,也可以下載。

本平台由中央研究院人社中心GIS專題中心廖泫銘先生製作,原始連結為中研院網址:

https://sinica.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e9dce038f33244fa8b0fa41b1a529180

圖層使用說明

一、圖層結構:

在本部中,我們設計了七大項目。

01本區山頂稜線——指劍南道西山地區的山頂稜線,筆者利用衛星地圖仔細查證山脈走向,畫出每一條稜線。

02本區河川——包括黃河、湟水、洮河、白龍江、岷江、嘉龍江、大渡河,以及每條河流的支流。

03城牆線——是本區內可以查證到的明清縣城城牆,也包括縣城等級以下的城鎮。

04本區道路——以唐代驛路為基礎,參考現代公路,畫出本區所有道路。

05本區地名——因為AcrGIS圖層結構的關係,我們把所有的地名分離開來,集中於此。

06廣德前後唐蕃戰爭——指出安史之亂以後,吐蕃蠶食唐土州郡的過程,包括廣德元年吐蕃占領上都長安之役。

07譚其驤中國歷史地圖集(選三頁)——譚先生的地圖集受到學界重視,本文雖不採信,仍將它數字化,以供讀者參考。

二、本區道路的七個子圖層:

驛路研究是現地研究的重心,本次劍南西山的研究,牽連到大唐與吐蕃之間的複雜關係,本研究詳細繪出所有道路。因為AcrGIS圖層結構的關係,我們把所有的道路細分成七類,作成七個子圖層。

1-松州至上都之道路——將《元和郡縣圖志》所載松州至上都的驛程,列表並數字化為可視之路程。

2-松州以北至鄯州河州之道路——指松州以北到鄯州、石堡城之間的古今道路。

3-松州為中心之其他古今道路——指松州為中心,向東到龍州,向西到吐蕃的古今道路。西山地區的唐蕃攻防戰爭皆發生於此。

4-茂州為中心之古今道路——指茂州為中心,向東到綿州,向南到成都,向西到雜谷腦河流域的古今道路

5-新唐書所載入藏道路——依據《新唐書地理志》鄯城縣,對入藏道路的記載,加以數字化。

6-石堡城至上都長安之道路——整合《元和郡縣圖志》所載石堡城至上都的南北兩條驛路,數字化為可視之路程。

7-《天下路程》B90大江源下水路程-只取劍南部分——黃汴《天下路程》一書對本區的記載很少,這是唯一的重要水陸路程,予以數字化。

三、本區地名,再細分為三個子圖層:

1-西山八州及松茂邛雅與兩維州——本論文的主要論證地名。

2-主要地名——以唐代州郡為主,兼及其他重要地名。

3-參考地名——可供讀者參考的必要地名。

四、使用本平台時,請善用圖層的各個選項,自由組合,以得到最佳效果。

榮譽連結:

北京.清華大學主編,《數字人文》:

論文下載:

本篇論文使用之圖檔展示區

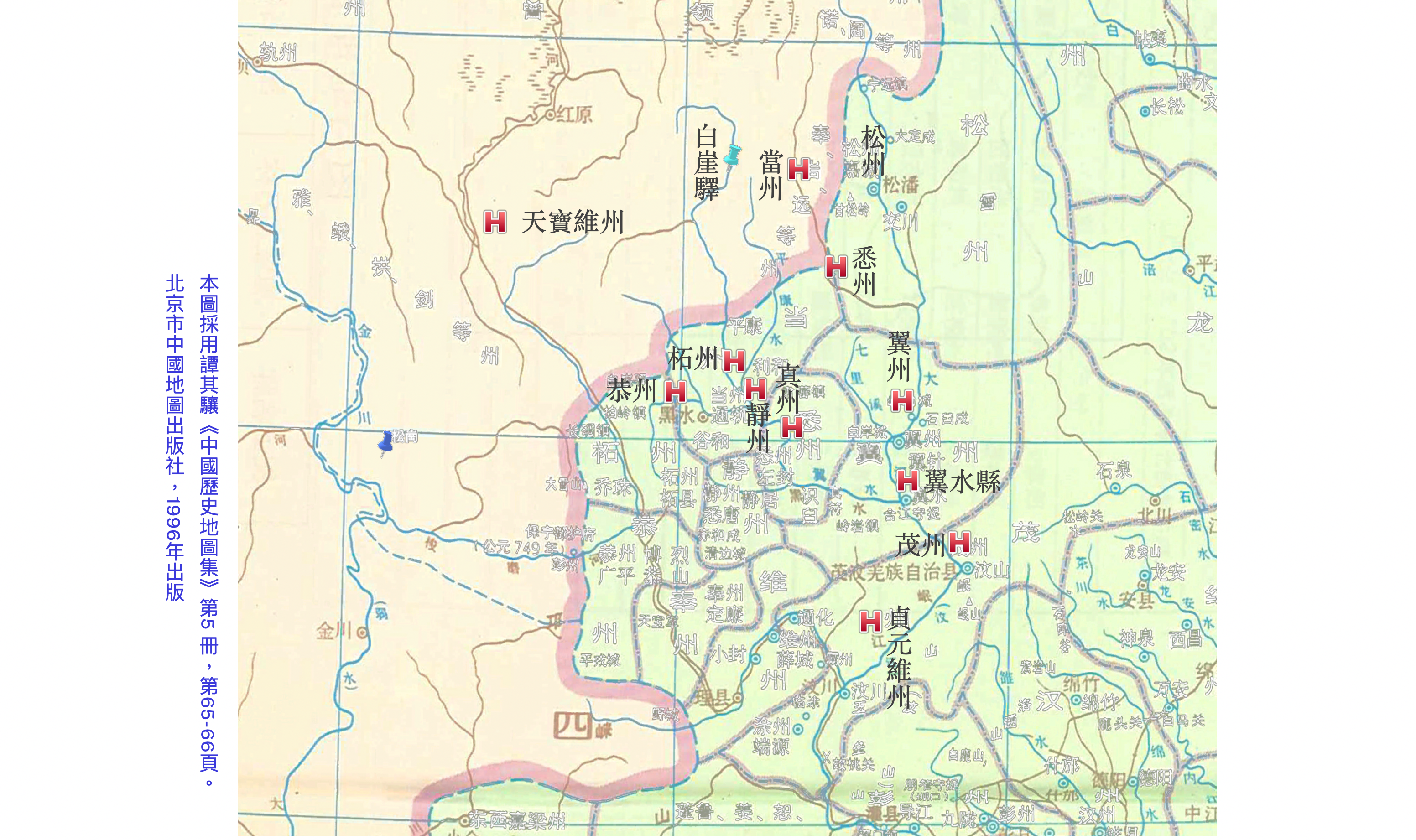

圖01 譚其驤西山八州地名之修正:(關聯閱讀——本文第33頁)

譚圖本來是依《通典》與《元和郡縣圖志》所載的各州四至八到來分配其他各州的位置,但《通典》與《元和郡縣圖志》的數據本來就有很多矛盾,不易處理,譚氏又多從自由心證,對原典數據隨意變更,這本來也是不得已的作法,無可厚非,但他沒有現代地理學的嚴謹,完全不考慮實際山川,以致於所設定的每個地名位置,不顧地形實況,不計交通可能,荒原絕頂,隨筆亂點,導致所繪《唐代劍南道北部圖》全部不可相信

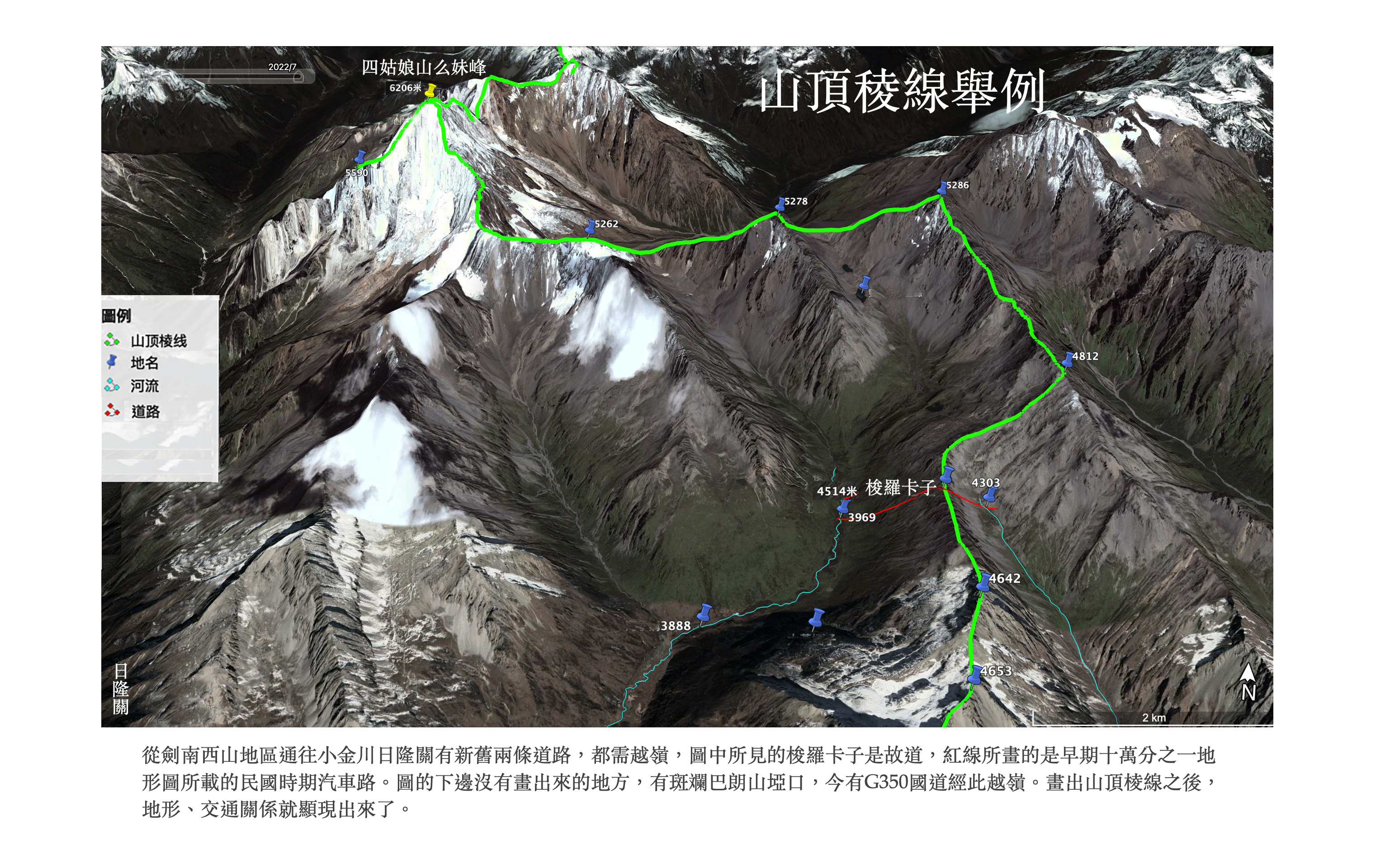

圖02 山頂棱線舉例:(關聯閱讀——本文第34頁)

本研究遵循唐人的仰頭看山習慣,再結合現代衛星地圖的天上視角,以地圖手繪的方法,親自畫出衛星視角下的西山全貌。工作時,先畫出本區所有山頂稜線,掌握地形主軸,再畫出大小河川,以及通行於大小河谷的現代道路,借以指出唐蕃交通及用兵的可行性與必然性。最後結合古代文獻,重新為唐代西山州郡,一一完成正確的定位。

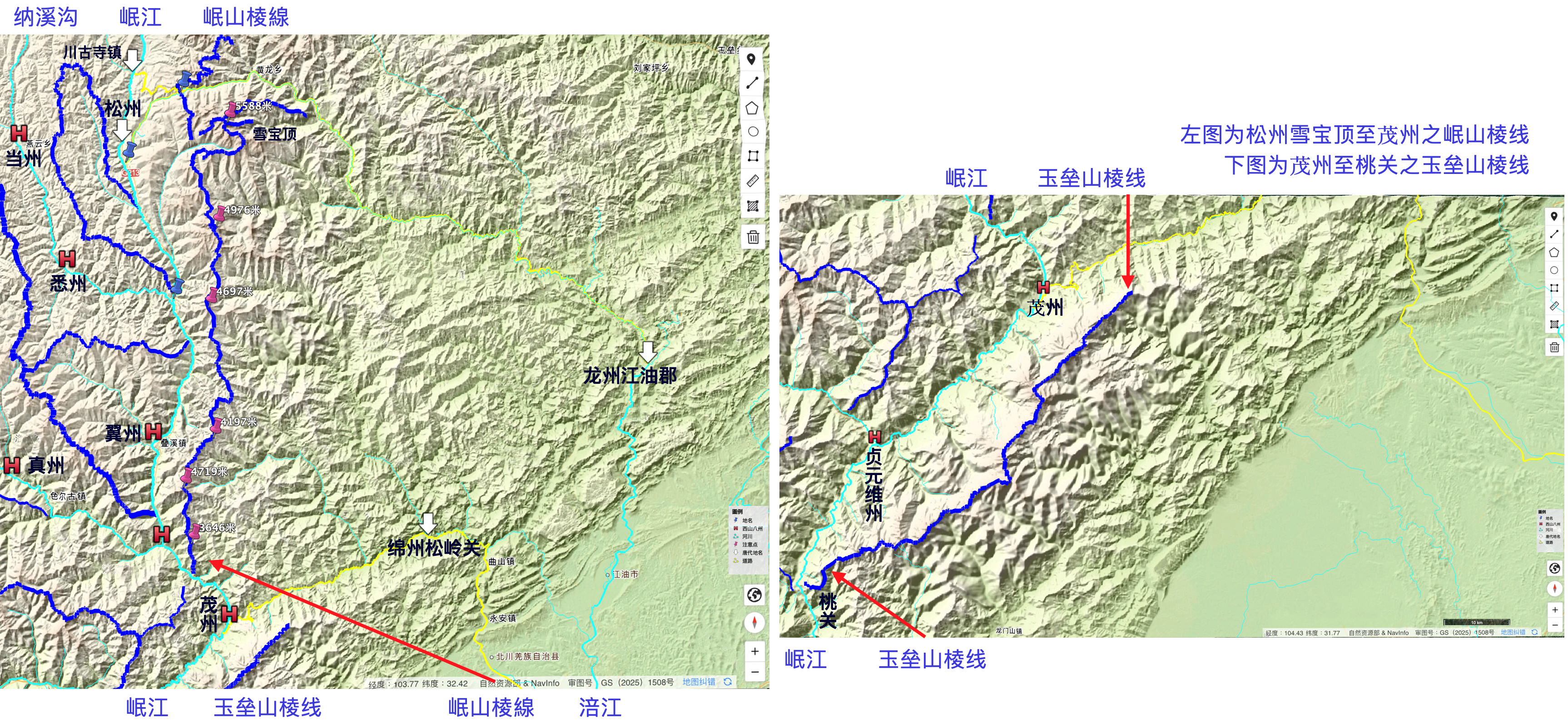

圖03 岷山東岸稜線:(關聯閱讀——本文第37頁)

圖左為「岷山稜線」,圖右為「玉壘山稜線」。「岷山稜線」和「玉壘山稜線」形成了厚實的高壁,阻絕了西山地區和成都盆地之間東西向的直接交通,使得岷江流域成為相當封閉的空間

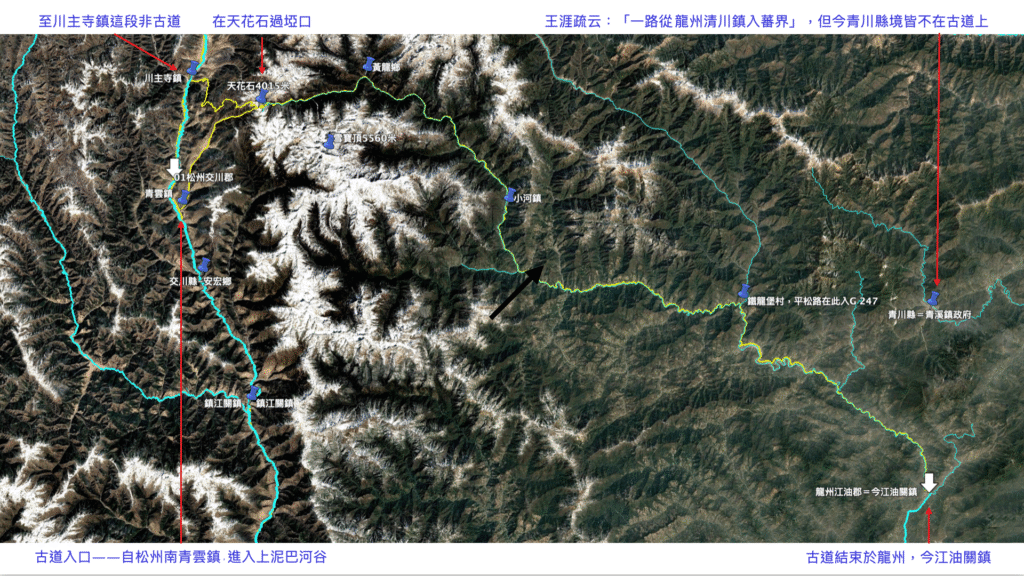

圖04 《元和郡縣圖志》松州至上都路線:(關聯閱讀——本文第39頁)

自松州北入扶州,通往上都的這條道路,也就是《元和郡縣圖志》所謂「東北至上都一千九百里」的驛路,請配合〈表1 《元和郡縣圖志》所載松州至上都道路里程表〉,「現地研究學」注重精確計量的數據,因為土地不能飛躍,人身必須實證,追求古詩文真相,必須實證;因而不是歷史地理學,也不是文學地理學。

圖05 松州至龍州道路:(關聯閱讀——本文第41頁)

此路先從今松潘縣城(即松州)南下5.345公里(12.079唐小里)至青雲鎮,然後向東進入上泥巴河谷,沿青大路東北行23.09公里(52.18唐小里)到天花石埡口,從天花石埡口越嶺之後,在雪寶頂北面,沿涪江上游河谷,經平武縣東行約182.049公里(411.41唐小里)至今江油關鎮(即龍州),總計自松州至龍州210.484公里(475.67唐小里或396.39唐大里)

圖06 茂州至綿州之松嶺關道路:(關聯閱讀——本文第42頁)

這條古道從茂州城東到土地嶺,越過土地嶺埡口之後,沿不知名河谷東行到墩上鄉,再沿湔江河谷(又名通口河),在今曲山鎮(即故北川縣遺址,31°49’54.02″N,104°27’23.48″E)折而南行,進入蘇包河及安昌河谷,而至綿州。

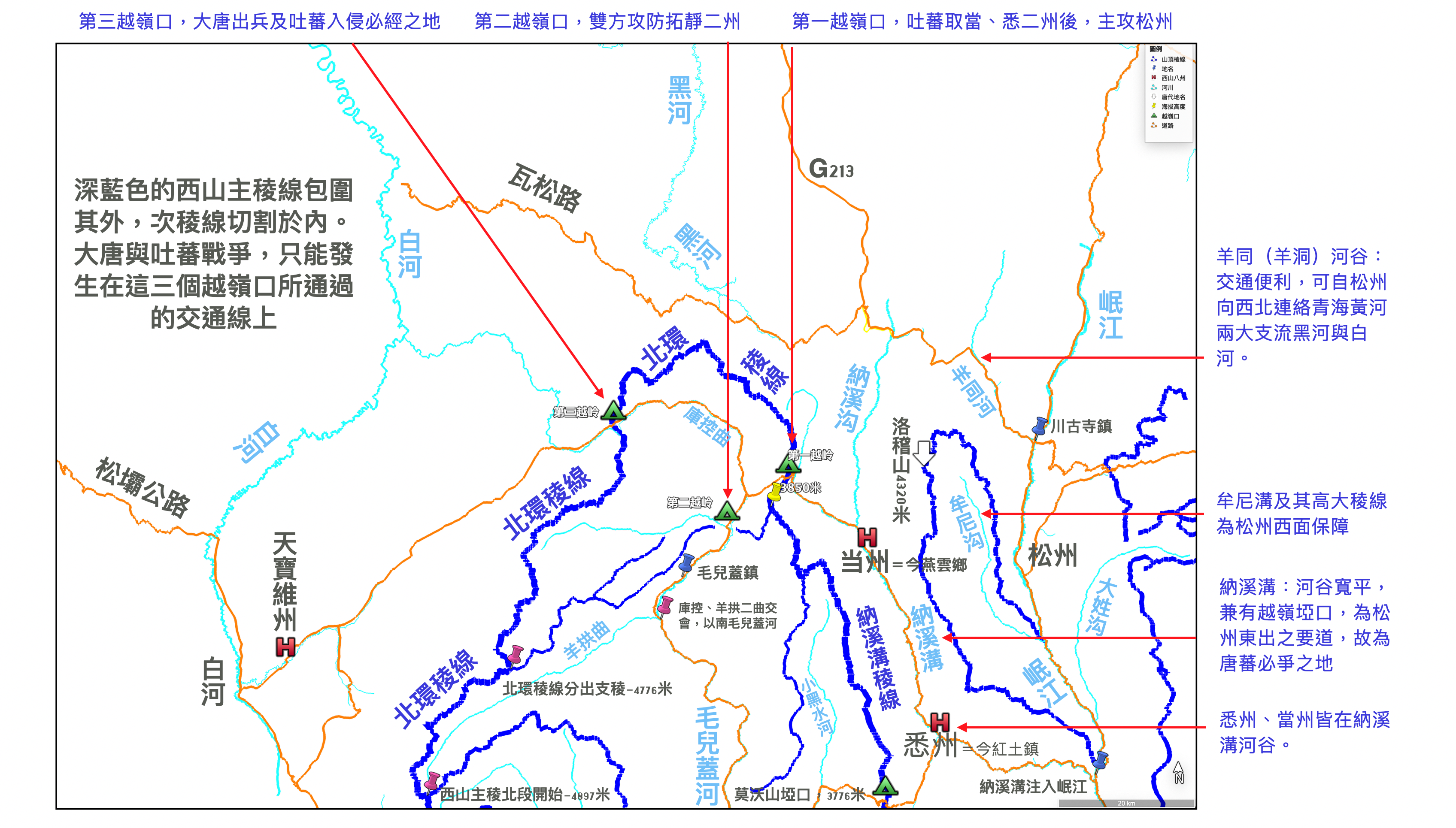

圖07 松州地形、山脈稜線、河川、道路與唐蕃關係:(關聯閱讀——本文第47頁前後)

本圖改以白紙為底圖,使山頂稜線、河流線、道路線更清楚呈現,讀者除了配合文章,作深入了解之外,還可以配合GIS平台,觀察衛星地圖上的地形關係。

唐人為了控制這裡的地形與交通,就把納溪溝河谷從松州分割出來,設置了當州和悉州。《舊唐書·吐蕃傳》說,唐高宗咸亨元年(670)七月薛仁貴在大非川敗績之後,“自是吐蕃連歲寇邊,當、悉等州諸羌盡降之”。為什麼吐蕃打敗薛仁貴之後,投降的是當、悉諸羌,就是因為納溪溝河谷乃是吐蕃必爭的交通要道,而當、悉兩州就設置在納溪溝河谷內。

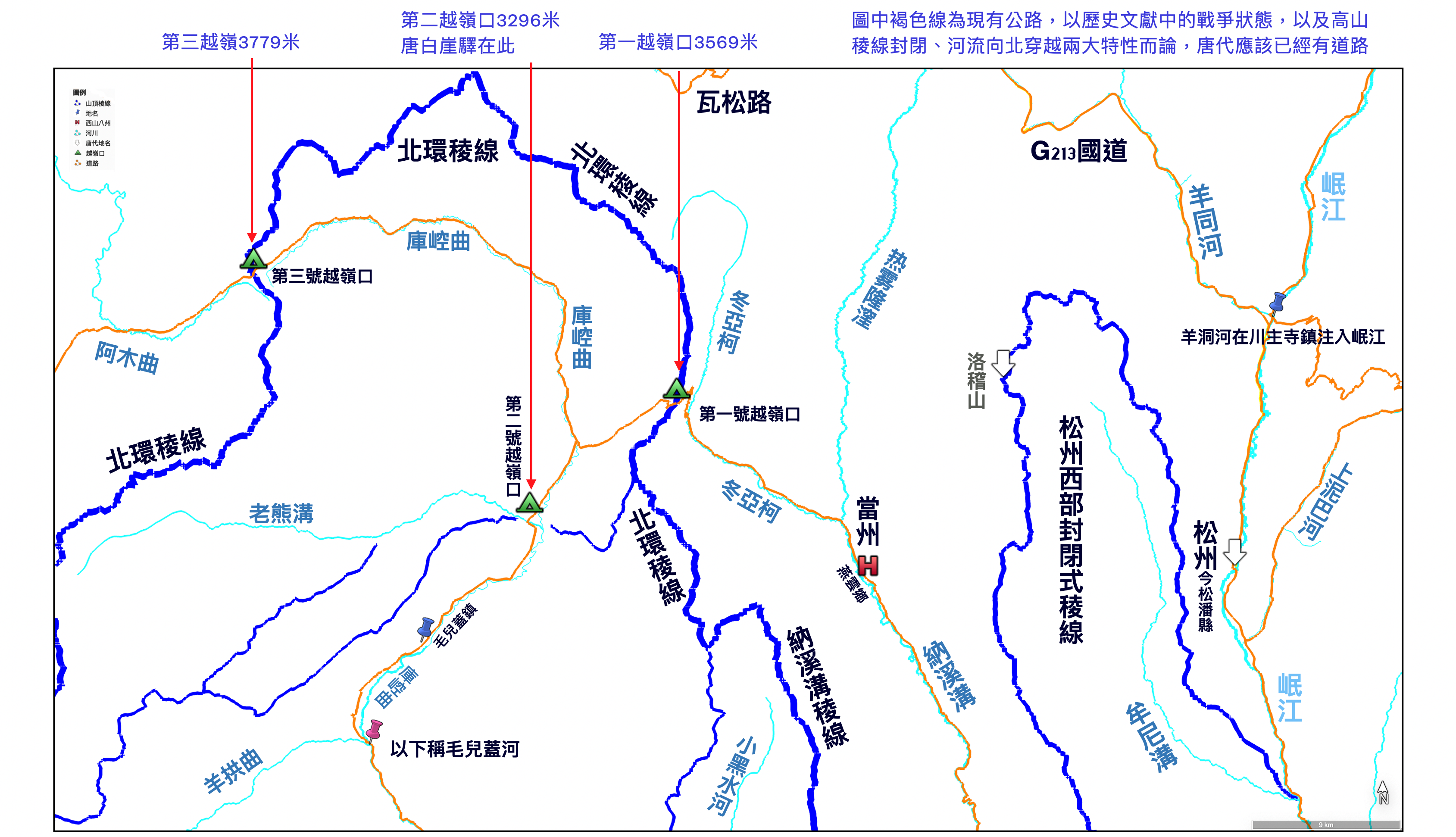

圖08 松州西北三個越嶺口:(關聯閱讀——本文第48頁前後)

本圖仍以白紙為底圖。特別用來解說第一至第三越嶺口的關係。

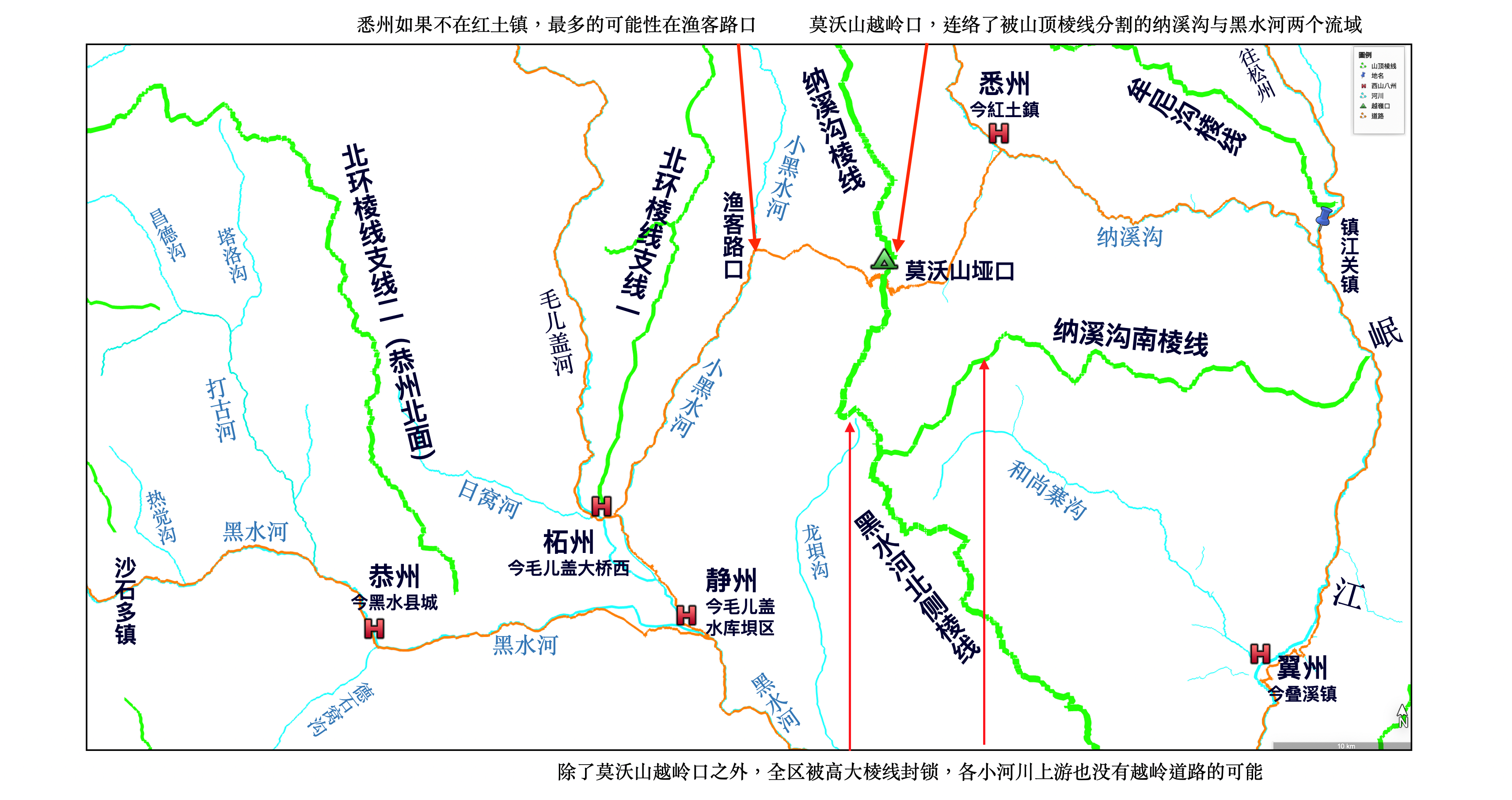

圖09 莫沃山埡口與悉州、柘州的越嶺交通路線:(關聯閱讀——本文第49頁)

腦河河谷、二河河谷、三河河谷等各個水系,都被分隔切割,無法互相交通,唯一的越嶺埡口,只有莫沃山埡口(32°18’13.09″N,103°22’50.33″E,海拔3,771米)在悉州之南。現在有一條公路,自今紅土鎮,沿熱霧隆窪河谷南行,穿越莫沃山埡口之後,前行到今漁客路口,折而南行,可以沿小黑水河,通往黑水河流域的柘州、靜州、恭州三州。這是納溪溝與黑水河兩個水系的聯絡要道

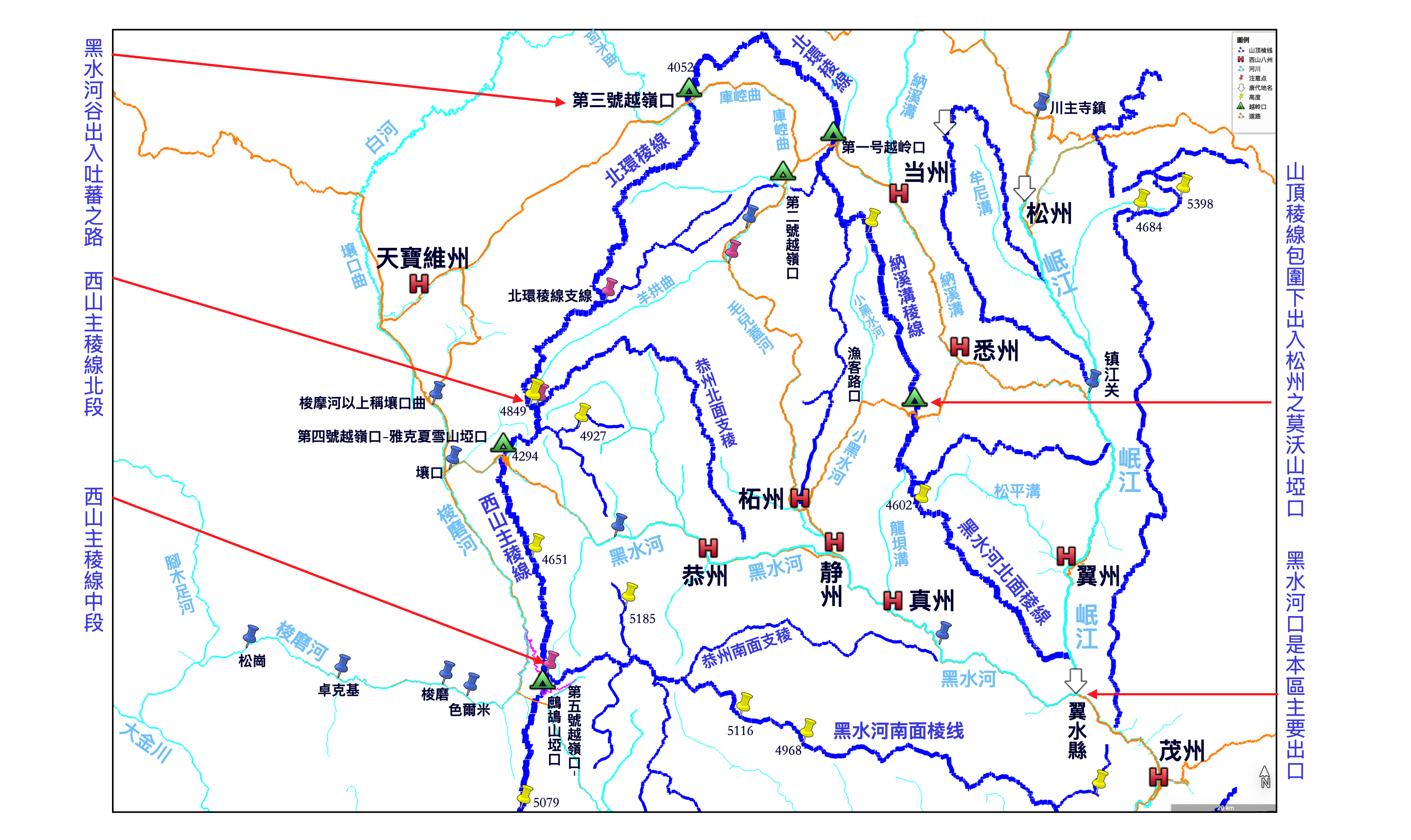

圖10 黑水河流域的四面稜線與北方缺口:(關聯閱讀——本文第52頁)

西山地區與吐蕃往來的交通孔道,與毛兒蓋河穿越北環稜線的兩個越嶺口,關係密不可分。毛兒蓋河上游已經在吐蕃界,草原村埡口所在的第二號越嶺口,海拔只有3,277米,從草原村埡口以北的毛兒蓋河長達53.449公里,沿河兩岸的坡度平緩,河谷寬度經常維持在五六百米以上,河寬經常在20米以上,水量十分豐沛,這些條件,正是作為交通孔道的必要條件。所以,不論是從松州南下經過納溪溝的松壩公路,或是從黑水河流域北上的道路,都利用這條毛兒蓋河谷,溯流到上游的分水嶺,再進出第三號越嶺口(32°48’11.37″N,102°57’10.65″E),與黃河支流的白河水系相接。《舊唐書》與《新唐書》所載的唐軍與吐蕃的交戰,應由此道進出。如果吐蕃想侵襲松州,進入毛兒蓋河谷(庫崆曲)之後,可以從第一號越嶺口東下當州、悉州、鎮江關,進而北取松州。如果吐蕃的目標是西山八州,則由第二號越嶺口南下,先取柘、靜二州,唐人在黑水河流域便無險可守。

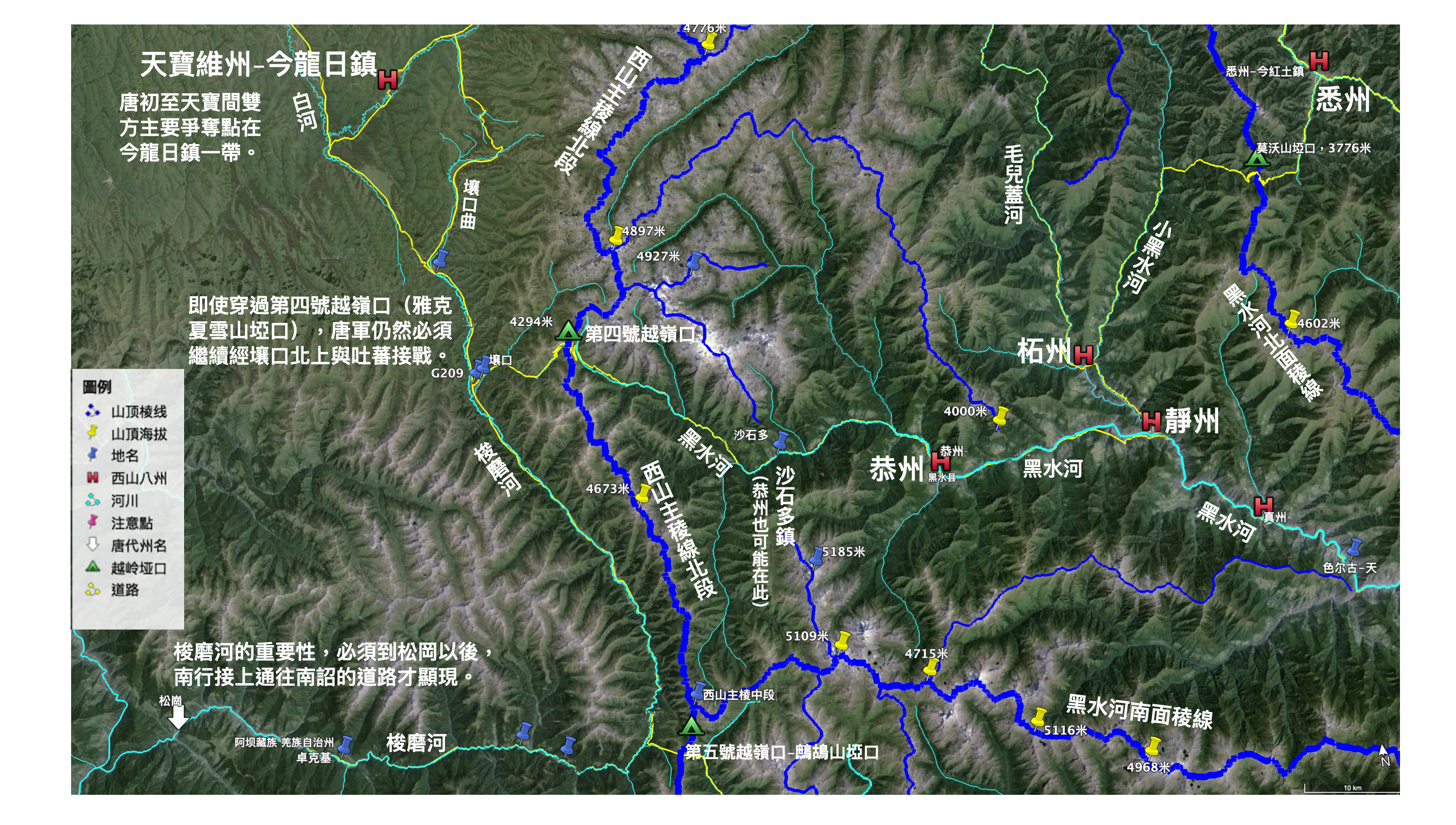

圖11 恭州與吐蕃交通形勢圖:(關聯閱讀——本文第57頁)

唐人為什麼要在此地設置恭州?可能與第四號越嶺口(雅克夏雪山埡口,海拔4,294米,位於32°13’58.89″N,102°35’56.00″E)有關,在天寶前唐蕃戰鬥中可能扮演奇襲的密道。

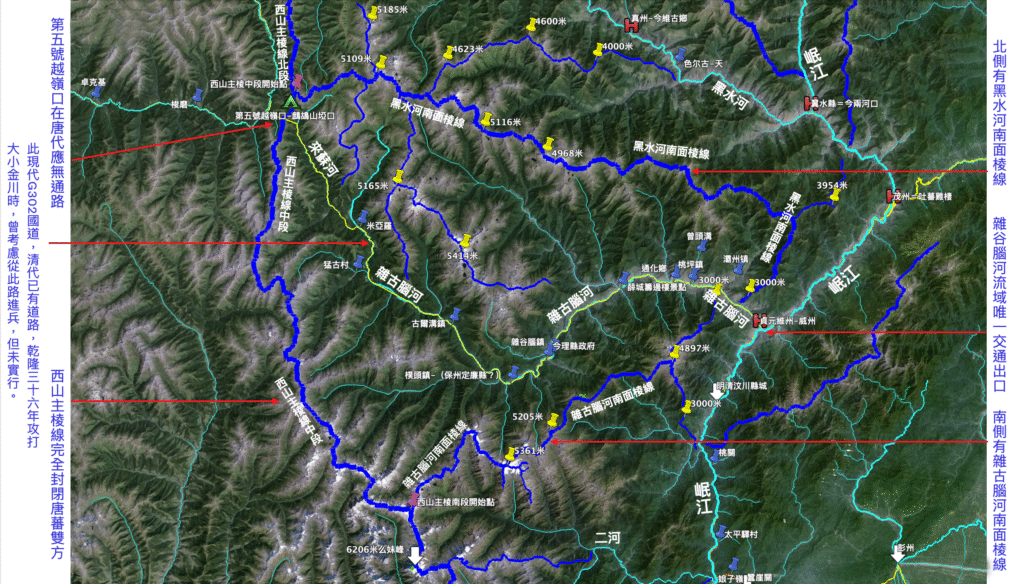

圖12 四面被高大稜線完全封閉的雜古腦河流域:(關聯閱讀——本文第59頁)

海拔4,504米,以南就是西山主稜線的中段。就在這個分段點上,向東發展出一條高大的“黑水河南面稜線”,分隔了黑水河流域與雜谷腦河流域。這 59條稜線, 從上述分段點開始, 到31°42’22.81″N、103°34’13.43″E以前, 長達119.838公里,全部在4,000米以上,中間最高峰5,116米,4,600米以上的山嶺極多。下降到4,000米以後,還有31.67公里,才切入岷江。這條稜線的中途,又在31°54’43.02″N、102°50’26.21″E,4,530米,與31°52’37.20″N、102°56’26.55″E,海拔4,612米兩個點上,分別向北和南各衍生出一條大稜,這些稜線大多數山嶺都在4,300米以上。把黑水河以南、雜谷腦河以北這大片區域,以一重、兩重的封鎖,重重密閉。完全阻斷了黑水河流域與雜谷腦河流域的交通

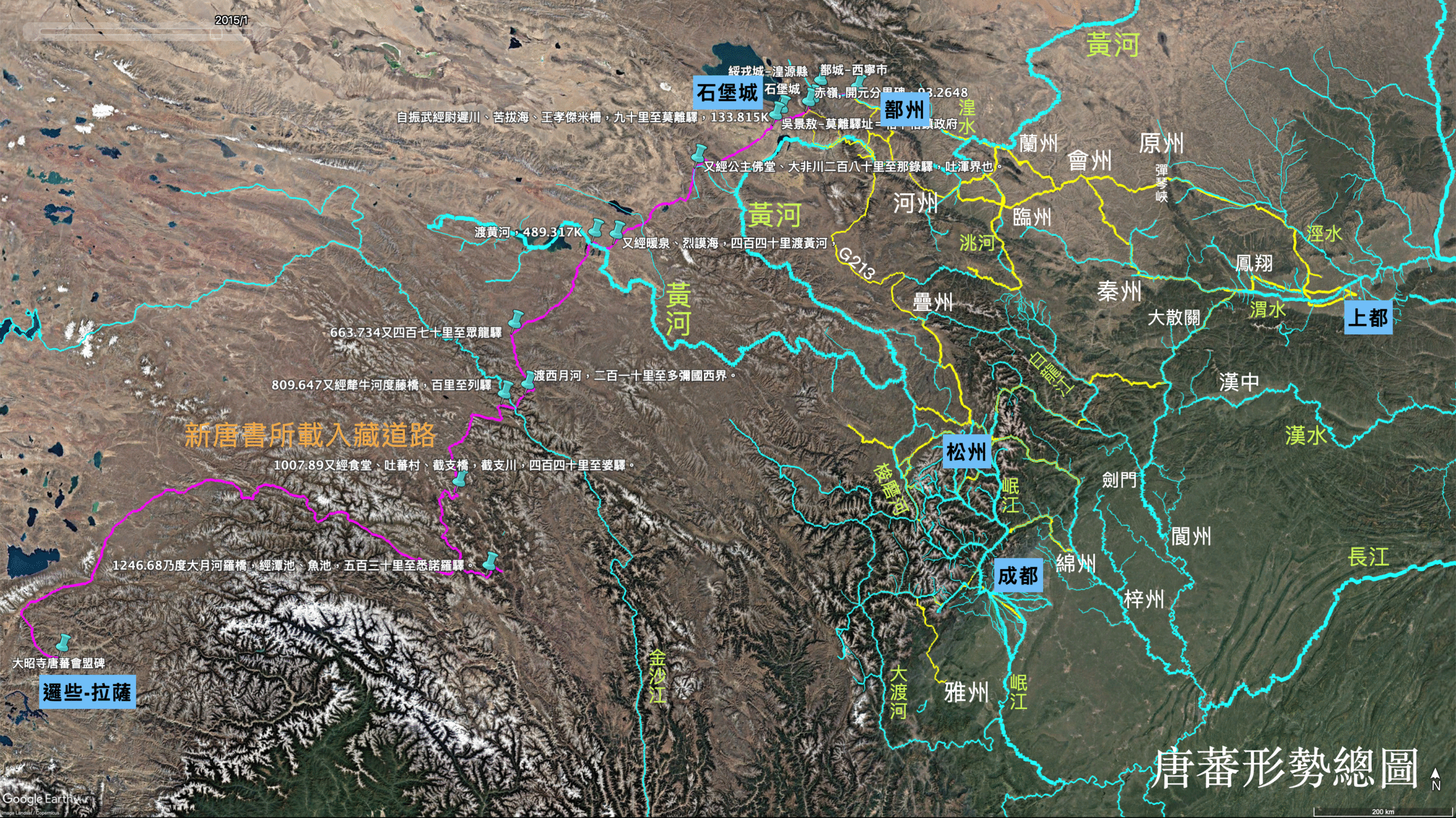

圖13 唐蕃形勢總圖:(關聯閱讀——本文第62頁)

本圖是杜甫時代的唐蕃形勢總圖,東起潼關,西至邏些。紫紅色的線條是《新唐書·地理志·鄯城縣》所記載的唐使入藏道路,黃色是各州之間的驛路。圖的中心位置有一條從松州通往黃河的道路,標記為G213國道。這是早期國道,並非高速公路。閱讀本圖者,可以先找到兩個關鍵地名:“松州”和“石堡城”。這兩地的直線距離約481.5公里,其間的大片土地,在南北朝到唐初,本是吐谷渾、黨項的故地。從唐初到天寶年間,是唐蕃雙方爭食的土地。松州,雖是劍南道西北角與吐蕃交界的重要邊鎮,但對於唐蕃攻略大勢而言,從未居於主角的地位。

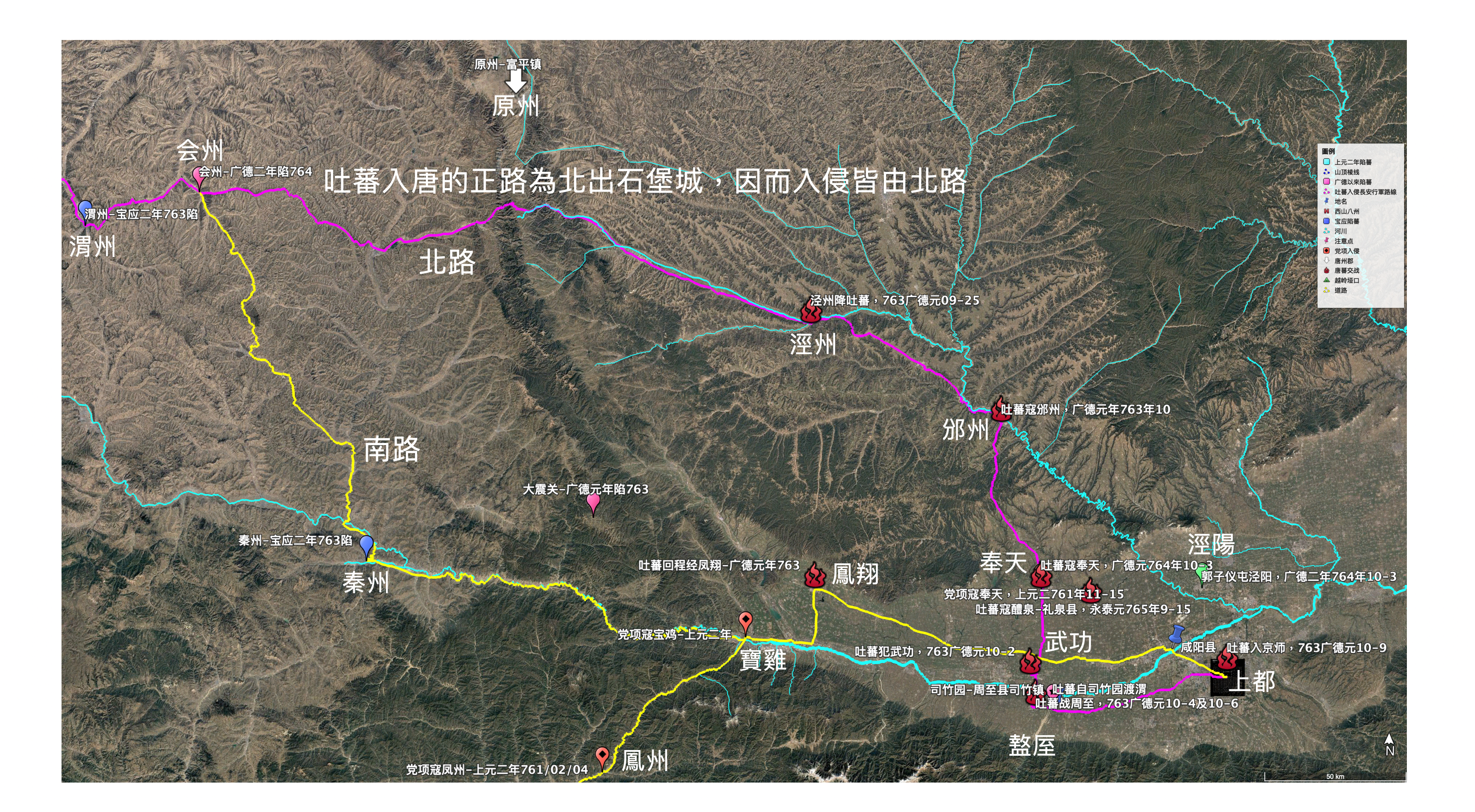

圖14 陷蕃州郡次第圖:(關聯閱讀——本文第64頁)

天寶十四載(755)冬至,安祿山反於範陽,次年,唐朝廷調發隴右、河西、朔方三節度使的兵力東防潼關,河隴之間幾無唐軍;接著,安西、北庭兩都護府的精銳也被徵發東來平亂。各州郡殘存的兵力,明顯無法自衛,理所當然,吐蕃幾乎兵不血刃地接收了大量唐人州郡。據《元和郡縣圖志》所記載各州失陷的時間,我作成了表3, 詳細

圖15 廣德元年十月吐蕃攻陷上都之役及蠶食唐土次第:(關聯閱讀——本文第65頁)

此次吐蕃與大唐的戰爭主要發生於北道,廣德元年九月二十五日涇州降吐蕃,十月二日吐蕃至邠州,十月三日吐蕃至奉天,十月四日至六日在盩厔激戰,十月九日進入上都西京。在前述地圖中,我也將“鄯州—蘭州—渭州—會州—琵琶峽—平涼—涇州—邠州—奉天—武功”這條唐代通往上京的北道驛路完整地畫出來了。吐蕃軍的回程,取道鳳翔,換言之,他們回程先取道唐玄宗入蜀的驛路,過鳳翔、寶雞之後,再經秦州返回會州,這就是唐代通往上京的南道驛路。

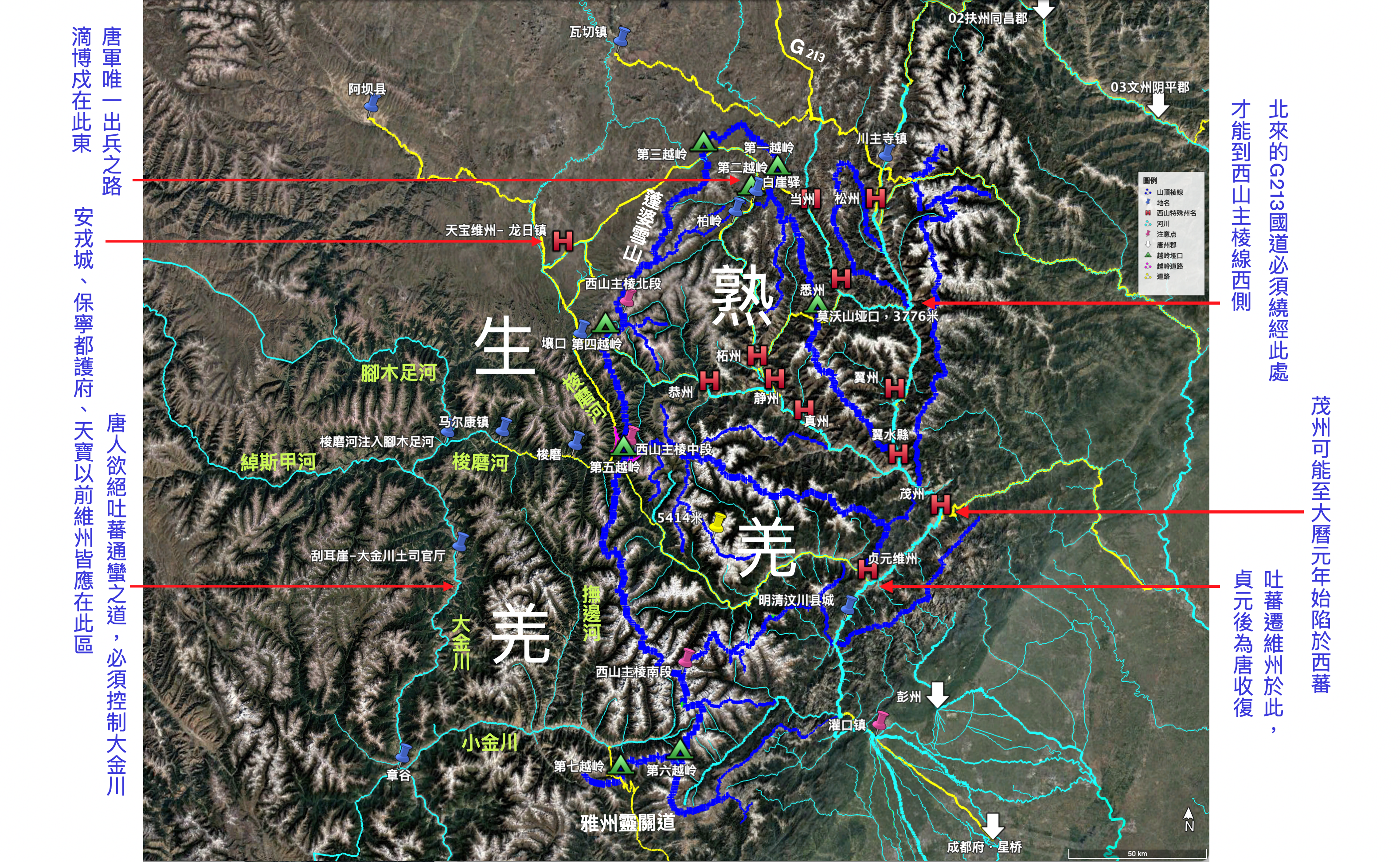

圖16 生羌之地的爭奪戰:(關聯閱讀——本文第71頁)

本圖旨在以地圖補充說明第二節之「(二)從松州和西山的唐人角度看吐蕃」和「(三)安戎城與三城之名:天寶以前唐蕃戰爭只在西山主稜線以外」。

圖17 誤讀元和志時的平戎城:(關聯閱讀——本文第73頁)

《元和郡縣圖志》在記載維州時,把開元、天寶時期的資料,和貞元以來的資料混淆了,如果盲目依據去定位維州以及平戎城、天寶軍等地名,就會得到本圖所見的誤讀位置,那就全部錯了。譚其驤《唐代劍南道北部圖》和嚴耕望先生的定位,都因此而誤。

圖18 貞元維州:(關聯閱讀——本文第85頁)

《舊唐書》“其州在岷山之孤峰,三面臨江”、《新唐書》“一面崖,三涯江”,具體指出的近景,完全寫實,不容忽視。山是岷江邊之岷山,江是岷江,一面背倚山崖(孤峰),三面為岷江環繞,與現代汶川縣城威州鎮的地貌相合。在整條岷江上,別無第二個州城可以比擬。我們用衛星地圖就可以完全證實它。